Angoscia assolta nel tribunale degli dèi.

Fra consensi e disagio, il Teatro Antico.

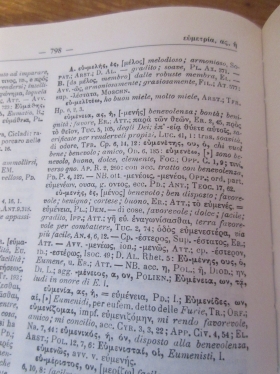

Le sagome dei votanti in Areopago fanno da sfondo all’inquietante palcoscenico di ‘Eumenidi’ 2021 (Eschilo, 458 a.C.), diretto da Davide Livermore nel Teatro Greco di Siracusa.

“Gioìte, gioìte!”, squilla autorevole Atena sul palcoscenico conclusivo di ‘Eumenidi’[1], dopo aver volto in favore del principe Oreste la votazione fermatasi ad un pareggio nell’Areopago, primo Tribunale istituito ad Atene per i delitti di sangue.

Oreste il giustiziere ha ucciso la madre, regina Clitennestra ed il suo amante Egisto, usurpatore del trono del re Agamennone, ma è stato infine assolto dall’accusa di omicidio e con lui è stata assolta l’angoscia con cui le Erinni perseguitano coloro che fuggono il giudizio, i rei non confessi : grazie ad Oreste esse non dovranno più restare nell’oscurità, acquisteranno anzi rilevanza sociale nell’Areopago voluto da Atena e si chiameranno ‘Eumenidi’, le benevolenti, perché manterranno sugli umani il timore verso gli dèi.

“Ed io con certa fede a voi prometto che in questa terra di giustizia avrete riposte sedi, e onor dai cittadini, presso l’are sedendo, in troni fulgidi…” - Atena si rivolge alle preziose ma sgradevoli Erinni - “In cuor sopisci l’impeto amaro della negra furia, e delle cose e degli onor partecipe con me sarai : di questa terra grande offerte le primizie a te saranno…”

L’angoscia dunque - se davvero possa d’imperio essere ‘sopìta’ - proseguirà indenne, attraverso la benevolenza, ad introdurre negli umani quel ‘timore’ che in eterno cerca di addomesticarli.

Oreste ha compiuto Giustizia più che confessare gli omicidi commessi : egli ha seguito il dio Apollo che lo induceva a rendere onore al padre Agamennone, tradito dalla donna. C’è delitto e delitto, insomma e gli dèi possono introdurre negli umani l’angoscia ed allo stesso modo spazzarla via.

Il Convegno ‘Oreste e il diritto’[2] svoltosi a Siracusa lo scorso 31 luglio ha preceduto l’ultima rappresentazione di ‘Coefore ed ‘Eumenidi’ al Teatro Greco, offrendo posizioni non uniformi da parte dei Relatori : il pluriomicidio di cui Oreste si è reso autore è da considerarsi infine legittimo oppure no ?

Nel testo di Eschilo – ripreso fedelmente dalla raffinata, ironica direzione di Davide Livermore, che già diresse ‘Elena’ di Euripide nel 2019 - Oreste resterà il principe triste che non osa imputare a sé alcuna delle morti che ha provocato - invero provvida imputazione, da cui egli arriverebbe a sciogliere i lacci invisibili che lo tengono prigioniero - e non entrerà nel gran finale dove protagoniste si confermano Atena, dea della sapienza e della guerra e le sue benevolenti, le scintillanti ed ambivalenti ‘Eumenidi’.

Rimarrà dunque sostenibile - e quanto in questo mondo - un primato affidato a divinità fluide e sfuggenti che governerebbero l’umano ?

La insospettabile scoperta di una pulsione solo umana, non istintiva ma esposta ai venti avversi della rimozione patologica ha aperto definitivamente alla ipotesi di una ‘costituzione individuale’[3] che, pur nella sua fragilità, indica una difesa percorribile, efficace, non ingenua.

Marina Bilotta Membretti, Cernusco sul Naviglio 4 agosto 2021

[1] ‘Eumenidi’ è il terzo atto - dopo ‘Agamennone’ e ‘Coefore’ - de ‘L’Orestea’, opera di Eschilo rappresentata per la prima volta ad Atene nel 458 a.C. e che valse al drammaturgo il primo premio alle ‘Grandi Dionisie’.

[2] Al Convegno ‘Oreste e il diritto’, organizzato da ‘Fondazione I.N.D.A. Istituto Nazionale Dramma Antico’ www.indafondazione.org e da ‘Società Amici del pensiero – Sigmund Freud’ www.societaamicidelpensiero.it hanno partecipato Eva Cantarella, Storica del diritto; Alessio Lo Giudice, Filosofo del diritto; Giacomo B. Contri, Psicoanalista e Presidente di ‘Società Amici del pensiero – Sigmund Freud’; Maria Campana, Socio di ‘Società Amici del Pensiero – Sigmund Freud’ e moderatrice del Convegno.

[3] ‘Costituzione individuale’ in www.giacomocontri.it www.operaomniagiacomocontri.it