La lungimiranza del pensiero individuale.

Ammetto che ho un debole per il rosa… Sarà per questo che lo scorso 28 ottobre a ‘Meet me tonight’[1] ho scelto i Laboratori di ‘Cultura e società’ contraddistinti dal colore rosa?

Ma specificamente ho scelto il Laboratorio di ‘Economia comportamentale’ che prevedeva un gioco a punti, ‘GDPR – Il Gioco Della Privacy’. Sorprendentemente ho ottenuto il massimo punteggio : il Ricercatore che mi aveva spiegato le regole del gioco, allora mi ha chiesto : “Ma come ha fatto ?” Ho risposto che avevo usato la logica freudiana.

Ne è seguita una niente affatto prevista conversazione sulle variabili di politica economica e sulla loro affidabilità che richiede affinamenti continui, elaborati e complessi : una conversazione davvero memorabile.

Perchè la lettura di ‘Psicologia delle masse’ e ‘La questione economica del masochismo’[2], pur escluse dai testi accademici, riescono invece ad incuriosire gli studiosi a riprendere quell’intuizione economica iniziale, unificante il pensiero, che normalmente incontriamo nel suo stato di una colta specializzazione e fragmentazione che la didattica trascura in quanto già impegnata nell’addestramento agli automatismi delle formule matematiche ed econometriche.

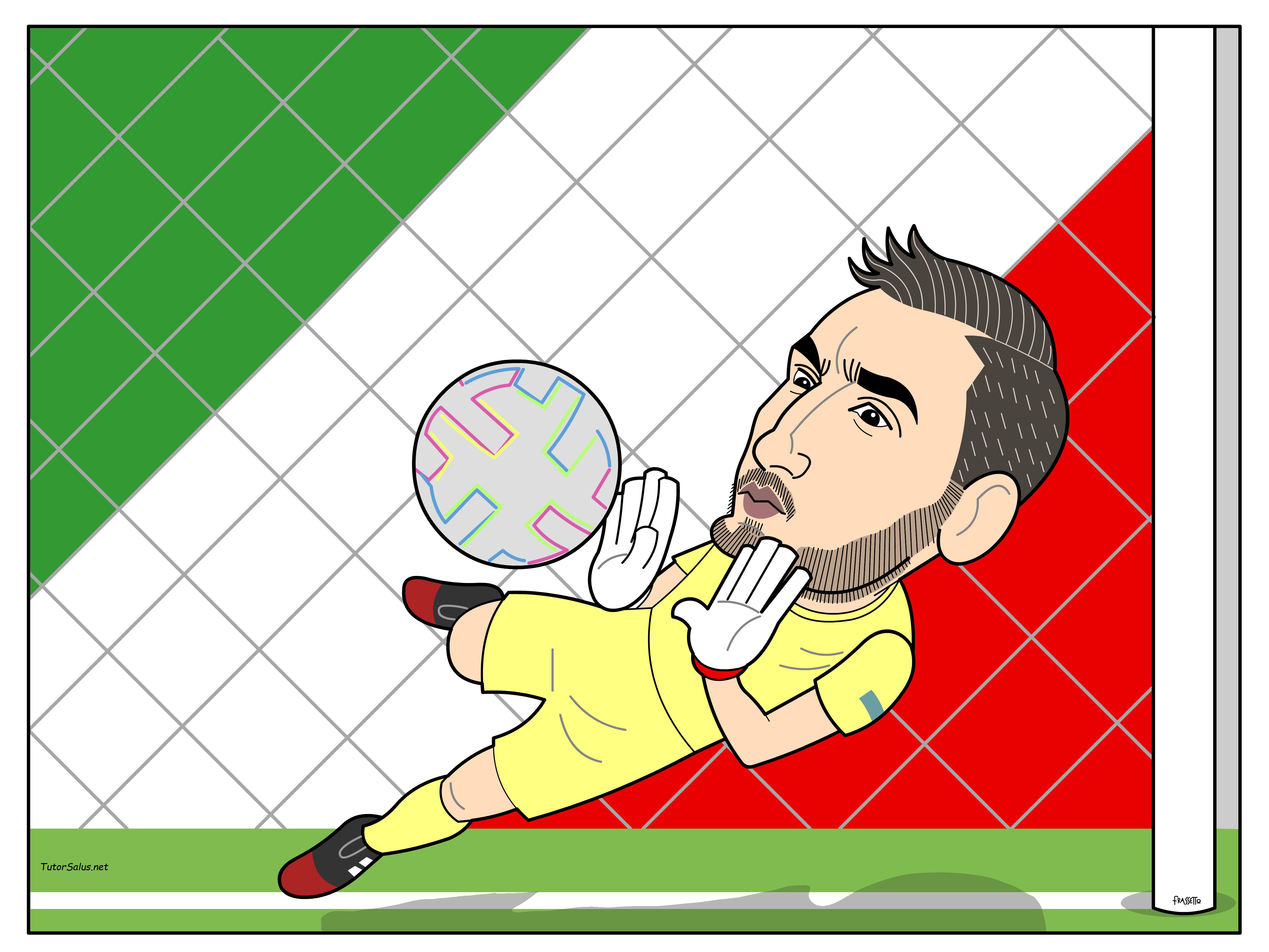

Una intuizione economica non ha niente a che fare con la mistica dell’istinto, che è programmabile a go-go, perché ogni intuizione valuta l’investimento intellettuale per poterlo utilizzare, a pena di perdere il ‘goal’ che inizialmente è sì individuale, ma a lungimirante – e quindi sociale – prospettiva.

Marina Bilotta Membretti, Cernusco sul Naviglio 1 ottobre 2019

Illustrazione originale di Gianni Russomando.[3]

[1] Il Progetto ‘Notte europea dei Ricercatori in Italia‘ è inserito nel ‘Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione‘ Horizon 2020, MSCA ‘Marie Sklodowska - Curie Actions‘ grant agreement N°818910. A Milano a ‘Meet me tonight – Faccia a faccia con la Ricerca‘ (27-28 ottobre 2019) hanno partecipato il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano, l’Università di Milano-Bicocca// www.meetmetonight.it

[2] ‘Aldilà del principio di piacere‘ (1920), ‘Psicologia delle masse ed analisi dell’Io’ (1921), ‘La questione economica del masochismo’ (1923) sono alcuni noti lavori di Sigmund Freud coinvolti nelle discipline economiche.

[3] Gianni Russomando, note di biografia : “Sono nato a Vercelli nel 1956, diplomato presso l’Istituto di Belle Arti di Vercelli, mi definisco un semplice ‘amanuense’, lontano mille miglia da mostre, concorsi, esposizioni.”